Informationお知らせ

- 2025/03/05

- ショーケースイベント「DMO芝東京ベイ Collection~BORDERLESS 2024~」を開催いたしました。

浜松町・竹芝・芝浦エリア

ボーダレスをテーマに開発した3つのMICE向けコンテンツでエリア特有の歴史や文化を発信

DMO芝東京ベイ Collection~BORDERLESS 2024~

DMO芝東京ベイは、浜松町・竹芝・芝浦エリアの多様な魅力を活かした複数のMICE向けコンテンツを開発し、2024年12月5日(木)にモニターツアーを兼ねたショーケースイベント「DMO芝東京ベイ Collection~BORDERLESS 2024~」を開催いたしました。

今回は「ボーダレス」をテーマに、エリアの魅力を活かした3つの体験型コンテンツを開発。当日は2チームに分かれ計47名の方々に参加いただきました。

イベント概要

●ウェルカムネットワーキング

東京を一望できる東京タワーのメインデッキClub333にて、立食スタイルのウェルカムネットワーキングを開催。

・展望タワーマニアによる東京タワーガイド

①会場となった東京タワー展望デッキ「Club333」からの眺望に加えて、ユニークローカルパーソン かねだひろ氏による解説で、いつもとは違った視線で東京タワーを体感して頂きました。

②味噌つくり・おにぎりワークショップ

味噌や甘酒などの日本独自の発行食品や、おにぎりといった身近な日本食を作る体験を通じて、魅力的な日本を発信する食文化体験プログラムを提供しました。甘酒を飲み比べてみることで、発酵文化の奥行きを体験して頂きました。

③東京タワーまち歩きツアー

東京タワーを中心に、このエリアを知り尽くしたかねだひろさんのガイドのもと、東京タワーから増上寺を経由し、芝大神宮までの芝公園の紅葉や歴史ある街並みを見ながらのまち歩きを楽しみました。

●コンテンツ体験

①お茶文化×芝東京ベイエリアで『日本の美』を追及する

マインドフルネス&インスピレーションプログラム

一千年の歴史を誇り、「関東のお伊勢様」と称される「芝大神宮」を会場に、お茶という日本の伝統文化を通じて、心を整えるマインドフルネスな文化体験コンテンツを実施しました。

第1部の「お茶Experience」では、1種類の茶葉を用いて5種類のお茶メニュー作りを体験。静岡県の竜爪茶を、氷と水で3分かけて抽出するアイスコールドブリュー、お湯で抽出するホットティーで、水の温度や抽出時間によって生まれるお茶のうまみや苦みの違いを体感し、また会場に広がる茶葉の心地よい香りに包まれ、抽出時間に瞑想もおこないました。その他、茶葉そのものにポン酢をたらして食したり、茶葉を焙煎しほうじ茶となった葉をアイスにトッピング、抽出してホットほうじ茶を味わったりと、多様なお茶の魅力に触れました。

講師として登壇した角野 賢一氏(nokNok代表)は、情報や物が溢れている時代、このような体験を通じて、お茶の産地や背景について少しでも興味を持ってもらいたいと語りました。

第2部では、「日本の美意識・魅力発見ワークショップ」と題して、ワークショップを実施しました。

日本の伝統的な作品を例に、余白(不完全)は見る人に想像する機会を与えるという「不完全性の美学=虚」に日本独自の美意識があるとし、実際にグループごとに作品に対する印象を語り合い、余白を想像することの体験、また多様な想像を生むことの美しさを伝えました。また当エリアについて、発展的な都市でありながらも歴史を残す貴重なエリアだとし、余白(虚)が見られる街であり、想像力を掻き立てる場でもあると語りました。

実施場所:芝大神宮

講師:角野 賢一(nokNok代表)

②東京の水辺から世界のサステナブルを考える環境交流プログラム(干潟環境調査体験)

荒川を隔てて東西で見る東京湾は、東に三番瀬や谷津干潟が存在する一方、西は大規模な都市開発等によって掘りこまれ、干潟が消失しました。そんな中、干潟を再生して江戸前の海を取り戻そうと、自然を再現し作られたのが竹芝干潟です。

現在竹芝干潟では、かつて東京湾に多く生息した貝類、甲殻類や多様な生き物が生息できる連続的な環境の保全、再生を目指して整備されています。

今回のプログラムでは、当エリアの歴史的背景から竹芝干潟造成の意図や効果についてお伝えし、実際に干潟での環境調査の一部を体験いただきました。

干潟の水生生物のリサーチ、干潟のマイクロプラスチックの現存量の調査、干潟の海浜植物の生育状況のリサーチの3つのグループに分かれ、干潟の役割や環境問題の学びと、東京のまちに自然が戻る様子を体感いただくツアーとなりました。

⑴干潟の水生生物のリサーチ(リサーチフィッシング)

干潟を囲む海をエリア分けし、フィッシングを通じてどのような生物が見られるか調査しました。すでに二ホンウナギやメナダなど絶滅危惧種に指定される生き物も見られている竹芝干潟。調査にあたった方々は、エリアごとに生物を釣り上げ、獲れた生物種類の推測と、エリアごとに確認できた生物をチェックし、現在の干潟環境のデータ収集を体験しました。

⑵干潟のマイクロプラスチックの現存量の調査

区画の中の個体数や種類の遷移を調べる「コドラート法」という調査方法で、実際に四角形の枠を用いて、干潟の砂をふるいにかけ残るプラスチックの色と重さなどを記録しました。区画の記録から、干潟全体の重量推定値を導き、また見つかったプラスチックが何からできているものなのかを観察、予想しました。

⑶干潟の海浜植物の生育状況リサーチ

干潟内では、多様な植物の広がりも見られています。竹芝干潟では生物同様、絶滅危惧種や侵入・外来種の植物も見られ、季節によってみられる植物を観察しデータとしてまとめ、区画ごとに見られる植物種の推測などを行いました。

竹芝干潟では、毎月第2日曜日にオープンデイやイベントを実施し、普段は自然に近い状態を保つためクローズしている干潟を、時間限定で解放し、体験イベントを実施しています。

実施場所:竹芝干潟

講師:寺田 浩之(ココペリプラス代表)

③超人スポーツプロジェクト~Superhuman Sports Day~

チームに分かれて4つの超人スポーツを体験

ハイブリッドなスペースでイベント開催が可能な東京ポートシティ竹芝「ポートホール/ポートスタジオ」では、4つの超人スポーツをチームに分かれて体験し、総合得点を競うチームビルディングコンテンツを楽しんでいただきました。競技開始の前にB Lab. 超人スポーツプロジェクト事務局長の安藤良一さんから各スポーツのルールを解説いただき、その後、スペシャルゲストの車いすラグビー日本代表の橋本勝也選手が登場。電動アシスト全方向車椅子でドリフト走行テクニックを競う車椅子レース「スライドリフト」を実際に体験していただきました。橋本さんはさすがの身体能力で「9秒35」の好タイムを獲得。目の前でプレーする姿に参加者からは歓声があがりました。安藤さんは「超人スポーツは、年齢、性別、障害の有無など、個体差を超えて誰もが超人になって楽しめるスポーツです。皆様、橋本さんのタイムを超える好成績を狙って本日は楽しんでください」とコメントし、各チームの対戦が開始いたしました。

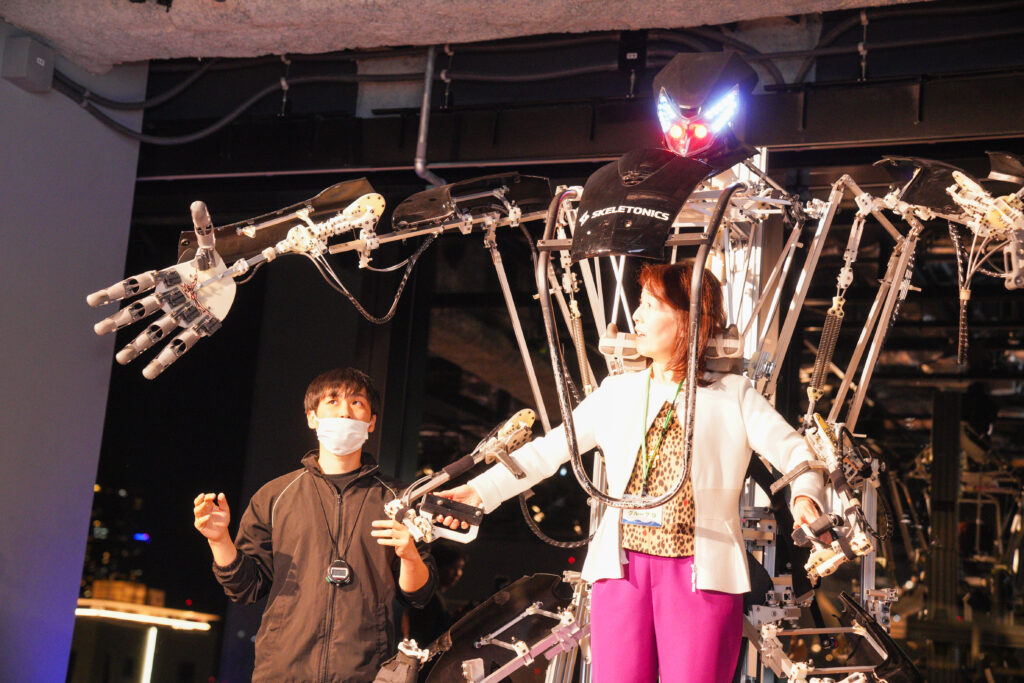

1.Harvest & Toss by スケルトニクス

約3mの身体拡張デバイス(ロボット)を活用して、高いところにあるボールをつかみ、ターゲットに向かってトス。ターゲットに一番近いほど高得点となるスポーツです。

各チームから代表を1名選出して、順番に体験し、点数を競います。

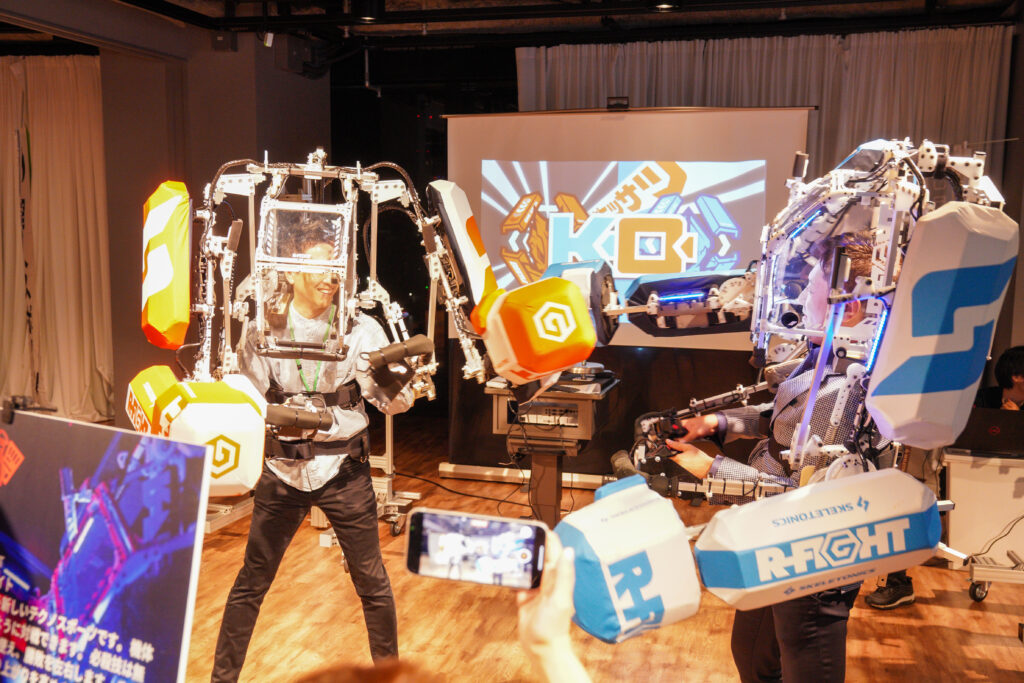

2.R-FIGHT

外骨格ロボットを着用して戦う対戦スポーツです。各チームの代表1名が1対1で対戦しました。与えたダメージで点数を競いますが、メンバーは別タブレットの応援ボタンで応戦することも大切なポイントとなっています。

3. ハッカク

重心移動で動く車椅子を使用して、フィールド内にある光ポイントを制限時間内に素早く捉え、その数でポイントを競います。各チームから代表者1-2名が体験して競いました。

4.スライドリフト

電動アシスト全方向車椅子を使用して、ドリフト走行などのテクニックで競い合う車椅子レースです。各チーム1~2名が順番に体験し、タイムを競いました。タイム順位で得点が入ります。このスポーツを体験した橋本勝也選手のタイムを超える方は残念ながらいらっしゃいませんでした。

実施場所:東京ポートシティ竹芝「ポートホール/ポートスタジオ」

講師:安藤良一(B Lab. 超人スポーツプロジェクト事務局長)

●水辺ナイト(レセプション)

①水辺を臨む屋外テラス空間でのレセプション

※会場「BANK30」

アーバンラグジュアリーをテーマに、BANK30 BAYSIDE TERRACEにおいて、上質なお酒とお食事、洗練されたアートパフォーマンス、DJ MARTINセレクトによる音楽を、自然と都市の魅力を兼ね備えたウォーターフロントのロケーションでお楽しみいただきました。

②カクテルクルーズ&DJパーティ

※会場:Jicoo The Floating Bar | ジクー

水辺スペシャリスト岩本唯史氏による解説を聞きながら、DJによる音楽とともに東京湾を周遊しました。周遊から戻ると、船着場に定着し音楽を楽しむクラブ船に様変わり。最後はレセプションの締めくくりとして、DJ による音楽とお酒楽しみながら、隅田川をはじめ、東京の水辺を周遊するクルーズコンテンツを提供しました。

③焚火を囲むチルタイム

ウォーターズ竹芝の屋外広場に、焚火台や椅子を設置し、 焚火と穏やかな水辺を眺めながら、静かに語らいながらお酒を楽しむ ナイトコンテンツを提供しました。